小学校からは教科書は保管しておいてください、といわれるのですが。

学年があがってから、以前の学年の教科書をつかったことがあるかといえばない、まったく全然ないのです。

そもそも娘の小学校時代もそうだったんだよなァ。

だから毎年さっさと捨てていたんだよなァ。

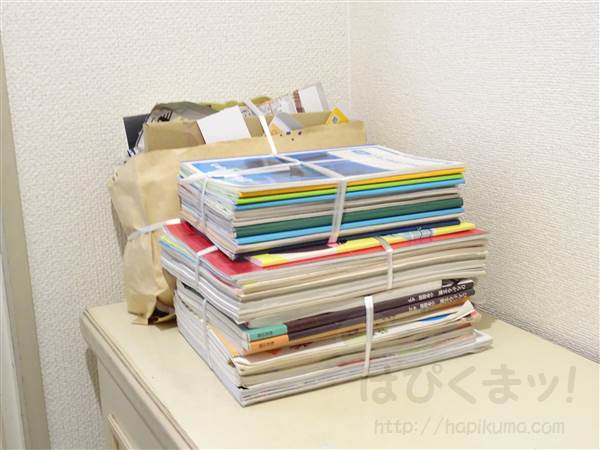

というわけで、小5息子の4年時の教科書、ノート類を捨てました。

なぜ、この時期に小5息子が捨てる決意をしたのかといえば……。

たぶん、『あたしンち』です。

小5息子の誕生日プレゼントはアニメコミックの『あたしンち』でした。

きれいな教科書NO.1はあの教科

教科書、ノート、雑誌、雑紙

ヒモでくくるため、教科書を大きさ別にわけているときに気がついたことですが。

あきらかにきれいな教科書があるんです。

教科書って、ランドセルに入れて持ち帰りするのが基本ですから、はしっこが折れたりめくれたり、全体的に開いたあとが残っています。

しっかし、その教科書は開いたあとが、ほとんどありません。

折り目が見あたらないし、見るからにきれいなのです。

これはあきらかに、使っていないよね。

道徳の教科書。

息子の小学校では、道徳の教科書は学校へ置きっぱなしにする決まりです。

3年生と4年生の合体型教科書になっています。

しかし、ほぼ、使った形跡がありません。

これはどういうことなのか?

40代保護者にはよくわかりません。

ただ、授業参観の日に道徳の時間を参観する機会が何回かあったので、もしかしたらそういうことなのかな、と思いあたることがあります。

授業参観の道徳の時間では、いちども教科書を使っていませんでした。

教科書を使わずに、プリントをくばって、そのプリントにそって授業を進めていました。

答えのない授業

そして、道徳の授業のラストに、「先生がどうまとめるのだろう」と思っていた40代保護者は、自分に染みついた「絶対的な答えを求める考え方」に衝撃を受けたのでした。

具体的にどんな話の内容であるかは伏せますが。

40代保護者に染みついていた考えからすると、さいごに先生は「スポーツでもルールを守るのは大切だよね、だから決まり(時間)を守って家に帰ろう」ちゃんちゃん♪ とまとめてくると思ったんです。

でも、ちがいました。

先生は良識的に考えたら「時間を守って帰る」となるところへ反対意見を述べ、「でも、○○をしたら、××になるかもしれないよね?」などといい、いろいろな考え方があり、いろいろな行動があり、それによっていろいろな結果があるだろうことを語ったのでした。

えっ? つまり、答えはない。

いろいろな人がいて、いろいろな考えがあって、その考えにはその人なりのいろいろな理由があって、そういうのをちゃんと聞いていく、という姿勢。

そんな感じでした。

多様性、ということかな。

(というような内容のブログを以前に書いた記憶があるのですが、具体的になると身バレすると思ってゴミ箱行きにしたのか、見つかりませんでした)

わたし的には、それ絶対ダメだろ、と感じた児童の解答に「ぜったいに勝ちたいから帰宅時間を守らないで練習する」というのがあったのですが。

それも、またひとつの考え方であり、帰宅時間を守らないという行動の結果がどうなるかは、そのときになってみないとわからないのです。

勝ちたい、という強い気持ち。

そういう気持ちがいちばんになっている人もいるんだよね。

そういうさまざまな考えに触れること。

いいわるい、ではなくて。

やっぱり、答えはない

さて、先月の小5息子の授業参観も道徳でした。

そのときも道徳の教科書は使わずに、プリントと映像を使って授業を進めていました。

そして、グループごとの意見発表がありました。

やはり最終的に、答えはなかった!

ただ、そう選んだ理由、その人が最優先にしたいと考えたこと、さまざまな意見があるよね、みたいな流れで終わりました。

多数派も少数派もいて、大筋ではおなじだったり、ちがったり。

そういう絶対的ではない、柔軟なもの。

そんなの、でしたね。

だから、まー、教科書を使うのも絶対的じゃないんだよ、みたいな。

そういうことですかね。

ではまたー。