毒親っていっても、まー、うちの場合は、ここまでじゃないから。

毒親なんて表現がなかった高校生のころは、「わたしはこんなことされてるわけじゃないし」と思いながら、『蕁麻(いらくさ)の家』 (著・萩原葉子)になぐさめられておりました。

去年の春だったか、『母がしんどい』(著・田房永子)という本をのぞいて、これははげしいなァ、と思って。

ただ、そういうタイトルの本に手が伸びること自体、あれです。

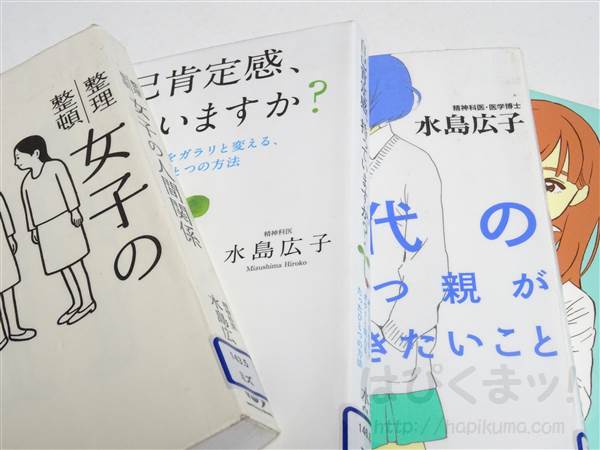

そんな、こんなで、どストレートなタイトルの『「毒親」の正体 ――精神科医の診察室から 』(著・水島広子)を読みました。

腑(ふ)に落ちる、とはこのことか

わたしは、「毒親」の「正体」に納得した読者のひとりです。

あー、そうか、と。

すると、母のあの逆ギレは、パニックです。

母親がなぜ、そこで怒りだすのか、わからないことがありました。

当時はまだ、逆ギレという言葉がなく、のちに「アレは逆ギレだったのだな」と考えることにしました。

どういう仕組みで、母親が怒りだすのかわからないので、発言には気をつけなくてはいけない。

また、母親の発言に自分自身が傷つくのがつらいので、感情を出さないように、心を殺した状態で対応する。

そうした自分を守る方法を考えて、母親と相対するようになっていました。

わたしも、この本に書いてあるように、母親がなぜそのようであるのか、とわたしなりに解釈しようとしていました。

母親の不幸な生い立ちに思いをはせ、母親と祖母にあったのではないかと思われる確執を想像したり、などなど。

だから、しかたない、と納得させようとしていました。

母になにをいっても伝わらないし、変わらないし、逆ギレされるし。

実家のモノを片づける(捨てる)、ということについても、わたしから話したことがありましたが、通じないのでその件に関しては話題にしていません。

そこで強い意思と情熱をもって、母親に立ち向かっていく捨て活があったりしますが、わたしには母親にたいしてそういう熱意がないのです。

母親にたいして、うらむというのではなく、あきらめていて、脱力してしまうのは、だって無駄だから。

どうして、自分の母親はあんなふうなのか、と考えるときに、わたしはその原因として、母親の不幸な生い立ちをあてはめていました。

ああいう生い立ちの人だから、無理もないよね、しかたないんだよねと。

本書に書かれていた毒親の正体は、わたしが、ずっと母親に抱いていた「なぜ?」という問いにたいしての、「答え」になっていました。

なんでそうなるのか、わからなかった母親を、毒親の正体を通して見ると、あー、そういうことだったのか、と。

ほんとうはちゃんと診断しなければわからないのでしょうが、たぶん、あたっています。

答えになっている、あるいは答えになっている、としたい自分。

この答えに納得し、満足している自分がいます。

母親の職場での立ち位置、親類の女性が集まった父親の実家での母親の様子、とか。

過去の母親の言動の、わたしにとっての「???」が、つまり、そういうことだったのかな、と思えました。

あと、わたし自身は、「だれかに相談することすら思いつかない」タイプですね。

というような、思いあたることが、ちらほら書いてありました。

そしてまた、自分もそっちよりだよね。

わたしは母親にたいして、なにか、よくある謝罪とかそんなものを求めはしないし、そういうのをしない、できない人なのだ、とわかったので、このままです。

亡くなった兄は、母にずっと、そういうことを求めていたのだと思います。

母が、「そんな昔のことをいわれたって、覚えちゃいない」と怒りながら、いっていたのを思い出します。

「30過ぎて、親のせいだっていうんかい」とか、そんなこと。

母からは「そうだね、あのときはわるかったね」なんて言葉、ぜったいにないから。

わからないから。

母にはわからない。

つぎに母と顔を合わせるのはいつになるかわからないのですが、そのときには、母の言動を気にかけてみようと思います。

数年前に母が語った予定では、今年、母がわが家に来るといっていましたが、たぶん、忘れています。

わたしは、来るな、といわれたことも守っているし、来てもいいんだで、に対しては行かないし。

まー、そんな安定の位置関係です。

ではまたー。